制作会社が強くならないとコンテンツビジネスは拡大しない〜「韓国ドラマ全史」に学ぶ〜

韓国で2000年代に起きた、制作会社主体への転換

前回の記事「コンテンツビジネスは放送事業と相容れない、という仮説を証明する」の続きを書こうと思う。

コンテンツビジネスは放送収入を超えた収益を数年かけて獲得するものなので、制作費を放送収入でまかなおうとする放送事業のDNAと合わないことを書いた。さらにテレパック沼田氏による、制作会社にはアライアンスが必要との提言は正しいが、成立は難しいことも書いた。

韓国ではこのハードルを乗り越えてきた歴史がある。そのことを深く知ったのは、3月に発刊された黄仙恵(ファン・ソンヘ)氏の著作「韓国ドラマ全史」を読んだからだ。

黄氏には以前取材したことがあり、その時も「60%は放送局が出しても残りは制作会社のビジネス。」と教わったが、「韓国ドラマ全史」にはより詳しく書かれている。

ドラマ「冬のソナタ」がヒットした2000年代前半、韓国では放送局の力が弱まりドラマの制作費を全額出せなくなってきた。「冬ソナ」を制作したPANエンターテインメント社は元々音楽制作会社だったため著作権の意識が強く、自分たちも制作費を出資する代わりに2次使用のビジネス権を取得した。「冬ソナ」が海外でヒットし、PANエンターテインメントは高い収益を獲得できた。

韓国の制作会社は「冬ソナ」の成功例を参考に、自分たちも出資する勢いがついた。「韓国ドラマ全史」にはこうある。

韓国の制作会社は『冬のソナタ』を契機に、制作費の約10倍の収益が期待できる「海外市場の規模」と、幅広い範囲で収益を生む「知的財産の可能性」に気づいた。

制作会社は制作費の40%程度を自分たちで持つ代わりに、IPの権利を獲得することが普通になった。もちろん放送局側が2次使用の窓口権を持つこともある。双方の力関係が5分5分になったと見るべきだろう。

そして上記引用部分に続いてこうも書かれている。

ただし、その前提には「良い作品」を作ることが不可欠であった。

儲かるようになったからと気を抜いては成功は続かない。一度成功し収益力を高めたら、継続して質の高いコンテンツづくりを続けるのは当然のことだろう。

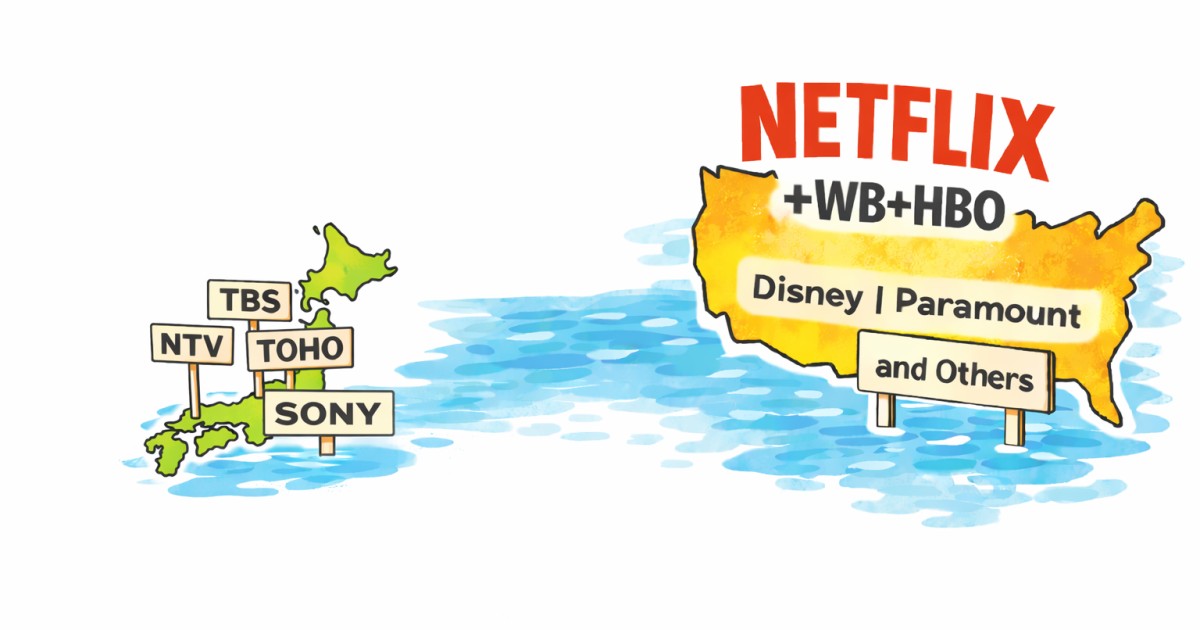

ビジネス意識が高まり、質の高いドラマ作りを磨いた末に、2010年代後半からのNetflixによる世界へ向けた大爆発が起こった。生物の進化がカンブリア紀に爆発的に加速したように、10年以上磨いてきたからこそ波に乗れたのだ。

前回の記事で紹介した沼田氏の「アライアンス構想」はある規模の出資が必要になる。日本でも20年前の「冬ソナ」現象が起きれば、そして制作会社が意識を高めて自らビジネスを開拓する意志を持てれば、投資するところも現れるだろう。もちろん、沼田氏はそんなこともわかった上であの提案をしたのだと思う。総務省をはじめ関係各所に意識を持ってもらうための提案だったに違いない。

コンテンツビジネスを海外へ勇躍させるには、政府の後押しが絶対に欠かせない。沼田氏もその危機感を引き出すために提案したのではないかと思う。

韓国では1998年に金大中大統領が文化産業を「21世紀の基幹産業にすることを宣言した」。以来、ドラマの輸出などコンテンツ産業を後押しし、2009年に韓国コンテンツ振興院を設立している。

日本にも文化庁があるわけだが、「文化を守る」ための文部科学省の機関だ。産業として海外展開をサポートするものではない。日本にも省庁の枠を超えた「日本版コンテンツ振興院」が必要だ。その必要性を私は2023年6月に自民党の情報通信戦略調査会で訴えたのだが15分しかない中で30秒くらい喋っただけなので届いていないだろう。

ただ、最近の様々な動きは政界や霞が関でも同じことを考えているように見えるので、そのうち具体化するのかもしれない。

放送局が放送事業と矛盾せずにコンテンツビジネスを羽ばたかせる方法

ところで、放送事業とコンテンツビジネスは相容れないものだと何度も書いてきた。毎週たくさんのドラマを制作しているのに、いつまでも編成枠を埋めることを超えられないのだろうか?ひとつ方法はある。

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績