オールドメディアはつぶしあって共倒れする〜NHK ONEのニュース1週間消滅問題

ChatGPTで筆者作成

10月31日付でこんな記事を公開した。

NHKの記者たちがNHK ONEでは1週間で記事が消えてしまうと嘆いているらしいとの噂が伝わってきた。その理由は明確ではないが、きっと日本新聞協会(以下、新聞協会)と日本民間放送連盟(以下、民放連)に配慮したからで国民は無視しているのだろうと書いた。

その通りだと判明した。NHKのニュースを、言論機関たる新聞協会と民放連そしてNHK自身が、業界内融和のために消していた。国民の知る権利を、言論機関たる三者が勝手に奪っていたのだ。業界論理を国民の利益より優先して何の疑問を持たないことに、呆れるばかりだ。「オールドメディアはそういうところがダメなんだぞ!」と声を大にして言いたい。

11月10日に行われた総務省の有識者会議「日本放送協会の番組関連情報配信業務の競争評価に関する検証会議」を傍聴した。長い名前でわかりにくいがようするにNHK ONEがスタートしたらそこでのニュースが「民業圧迫」していないかを検証するための会議だ。昨年開催された後しばらく開催がなかったが、今年初めて10日に行われた。もちろん、実際に始まったNHK ONEを「検証」するためだ。

スタートから1カ月の報告がNHKからあったのだが、会議の後半で新聞協会に振られた。すると、待ってましたとばかりに事細かにいくつものチェック事項を矢継ぎ早に挙げていった。その中に「配信期間について、1週間が基本なのに実際の運用を見るとかけ離れた事例が散見される。ルールの例外を作ってなし崩し的に拡大することを危惧する。」との指摘があった。

ああこれか、と私は思った。NHKが勝手に配慮しているのかと思ったが、ルールがあるのだ。

ニュースの寿命は1週間とするルールがすでにあった

調べてみると「NHK 番組関連情報配信業務規程」の中に「配信期間は、放送番組の必要的配信の期間を基本としつつ、インターネットの特性に対応して長期間配信することがあります。」とあった。

私はこの会議は初めて傍聴したのだが、規程に書かれているのだからすでに合意済みの事項なのだろう。

会議では新聞協会に続いて民放連も発言し、新聞協会の発言に賛同した。

「配信期間は、放送番組の必要的配信の期間を基本」とある。つまり、番組の見逃し配信が1週間だから番組関連情報も1週間、放送されたニュースを記事化したものも1週間が配信期間だということのようだ。

こんなにおかしなこともないと思う。見逃し配信期間が1週間なのは、著作権の問題もあるし有料のNHKオンデマンドとの兼ね合いからも五十歩譲って許すとしよう。(本当は、受信料で制作された番組が1週間で見られなくなるのはおかしいと思うが)だが映像ではなくテキスト化されたニュース記事は別ではないか。著作権もクリアできているし、NHKオンデマンドは映像だけだ。1週間で消す理由がわからない。

「1カ月前にたしかNHKでこんな報道があった。見に行ったらあるはずの記事が消えていた。」そんな馬鹿なことがあっていいのか。あの件はあの新聞ではこう報じていたがNHKではどうだっただろう、と調べられないのだ。これはどう見ても知る権利の侵害だ。

インターネットでの情報健全性を、言論機関が毀損している

私たちの知る権利を侵害する「ニュース消失」を、言論機関である新聞協会と民放連が「ちゃんと消してますか?」とチェックするなんてどうかしてる!新聞協会や民放連の立場を離れて、一人の国民としての引いた目で見れば「なんてことを言っているのか、私は!」と気づくはずだ。

ましてや、いまはインターネットにおける情報空間の健全性が問題になっている。真っ当なニュースを少しでもネット上に置いておくべきに決まっているのではないか?どうして「ニュースはちゃんと消してますか?」という議論を平気でしているのか。NHKも含めて自分たちがおかしなロジックにハマっていることに気づいて欲しい。

これはNHKがネットも「必須業務化」する際の議論がおかしかったからだ。NHK自身が「放送と同一」であることを方針として打ち出してしまった。だから放送番組に合わせてネット情報を消す論理が通用してしまった。

ネットを必須業務化したのに、そのアーカイブ性を生かさない本末転倒

ネットを必須業務化することは、これまで放送しておしまいだったあらゆるコンテンツを、継続して国民に提供し続けられることだ。ネットの大きな価値の一つにアーカイブ性がある。それを最大限に活用することに「必須業務化」の大きな意義があるはずだ。どうして提供期間も放送に合わせる必要があるというのか。ネットを放送に合わせるのは、ネットも放送と同様必須業務化したことにならない。放送にネットを従属させている。

必須業務化以前はこのような期限はなかった。放送されたニュースはネット上で、映像では1週間しか視聴できなかったが、テキストではずっと読むことができた。必須業務化になりNHK ONEがスタートしたら1週間で消えるなら、必須業務化なんかしないほうがよかった。どうして同じ受信料を払っているのに読めるコンテンツが大きく減るのか。

やってることがいかに異常で馬鹿げているか、受信契約者のためにマイナスかをNHKの人々はわかっているだろうか。新聞業界と民放業界の人々は、自分たちの言ってることが「民主主義を守る」どころか損なうことだとわからないのだろうか。

NHKと民放、新聞で協力すれば「健全な情報空間の砦」がつくれるのに

もちろん、ここで私が吠えても何も変わらないことは、私自身が知っている。日本のメディア業界は、いくら正しいことを言っても、そして中には「その通りですね」という人がいても、何も変わらない。おかしいことを、おかしいまま進めてしまう。

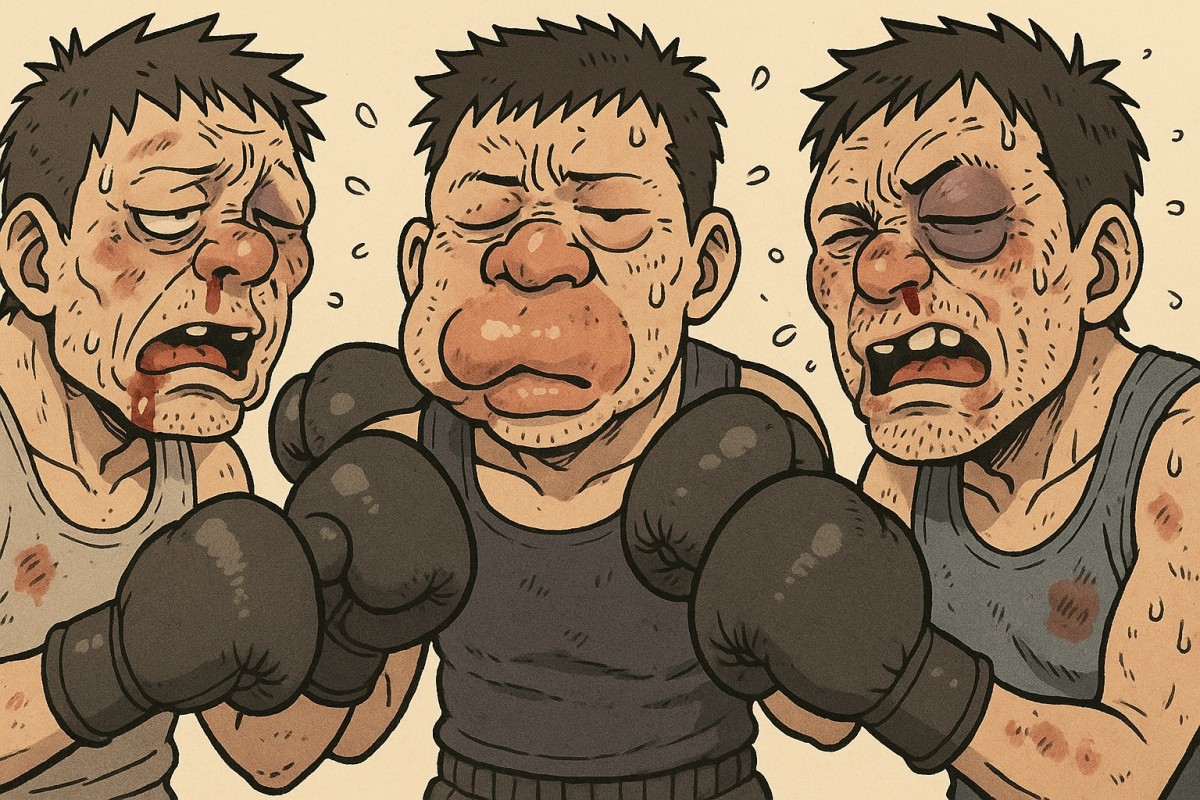

NHKへの民業圧迫論は、お互いに殴り合ってもお互いに痛い思いをするだけで共倒れになる議論でしかない。本当は、NHK ONEのニュースに関連する新聞のWEB記事や、民放のニュース映像へのリンクを貼ればいいのだ。実は10日の会議で、教養番組の関連情報について一人の有識者が「歴史番組の情報を配信する際、関連するローカルメディアのWEBサイトに遷移する仕組みを作ると多元性が確保できユーザーの知る権利にも応えられる」との発言があった。前向きな意見で、その通りだと思う。

その発想の延長線には、NHKと新聞各紙、民放各局による「情報健全性の砦」も構想できるはずだ。いまのネット空間は既存メディアがいがみあっている場合ではない。一致団結して健全な情報空間を組み立てる議論をすべき時なのだ。

だがもちろん、そんな建設的な議論が望めないのもよくわかっている。そんな発想は永遠にできないだろう。もしそう言い出す人がいても、それぞれの組織の上層部は「できない点」ばかり言うだけだ。

そういうところがオールドメディアと言われる所以だが、ここで私が吠えても何の効力もない。殴り合いの果てに共倒れするのを遠くで見ているしかない。

新聞は2035年に存在しているか?テレビ局はどれだけ減っているか?

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績