民放BS4K撤退から、何を読み取るべきか?〜放送はもう増やせない〜

やや拙速な「撤退へ」だが時間の問題ではあった

9月8日、こんな記事が業界をざわつかせた。

【速報】民放5局、27年にBS4K放送から撤退へ (共同通信)

共同通信のこの手の記事はYahoo!に転載されるとヤフトピに入ることが多く、また地方紙が一斉に記事にするので何かものすごいスクープのように受け止められがちだ。経験上、丸のまま受け止めるのは怪しいので情報収集してみた。すると、実態としてはすぐ後に出た日経の記事のほうが近いようだ。

BSの4K放送、民放各社が撤退検討 (日本経済新聞)

共同通信は「撤退する方針を固めた」としていたが日経は「撤退を検討している」と表現している。微妙な違いだが、私が調べた範囲では、撤退が決まっているわけではない。ただどの局もそろそろその方向で話を進めようと考えていた、もう少し言うと総務省への申し出は前からしていたようなので、共同通信の書き方も間違ってはいない。

撤退するなら近いうちにはっきりさせる必要があり、時間の問題だっただろう。再免許とマスター更新の兼ね合いから、年内には合意せねばならなかった。合意の相手はもちろん総務省だ。

2018年12月、渋谷で行われたBS4K放送開始イベント(筆者撮影)

民放キー局は実はスタート時からBS4Kに二の足を踏んでいた。日本テレビだけ9カ月も参加が遅れたのは、せめてもの抵抗を示したのかもしれない。それくらい躊躇していた。成功しそうに思えなかったのだろう。

総務省は国民の半分が東京オリンピックを4Kで見られるようにする、という目標を持っていた。そして今後も「4Kの火を消したくない」との思いがあるらしい。

一連の記事でよくわからなかったのが「BS4K撤退の代替は配信で」とあることだ。どうして代替が要るのか?8日の記事の引き金となったのは、この日に行われた総務省の有識者会議「衛星放送ワーキンググループ」でのTBSホールディングスのプレゼンだったようだ。

業界の「放送がいちばん病」がやっと治まった

総務省とキー局がこの後どうするかに意見はない。ただこの一件は私から見ると、ようやく業界の「放送がいちばん病」が治まる、その象徴に思える。何しろこれまでのこの国の業界は、放送がいちばんだと信じ続け、放送を崇めたり放送に憧れたりしてきた。

2000年代半ば、私は映像製作会社ロボットにいた。ロボットは2005年からイマジカグループの一因となりイマジカホールディングスの子会社だった。

イマジカはポストプロダクション大手。ロボットを傘下に上場体制を整え、新事業の目玉としてBS放送参入を目標としていた。

2000年代後半当時、すでにインターネットがぐいぐい成長を始めて既存メディアを脅かそうとしていた。地上波民放はようやっとリーマンショックは乗り越えたものの大きな痛手を受けた。放送が伸びゆく事業ではないと見えてきていた。それなのに、地上波よりマイナーなBSにどうして参入したいのかと不思議だったが、グループとして邁進していった。ポスプロ事業者からすると、放送は「憧れ」だったからだ。

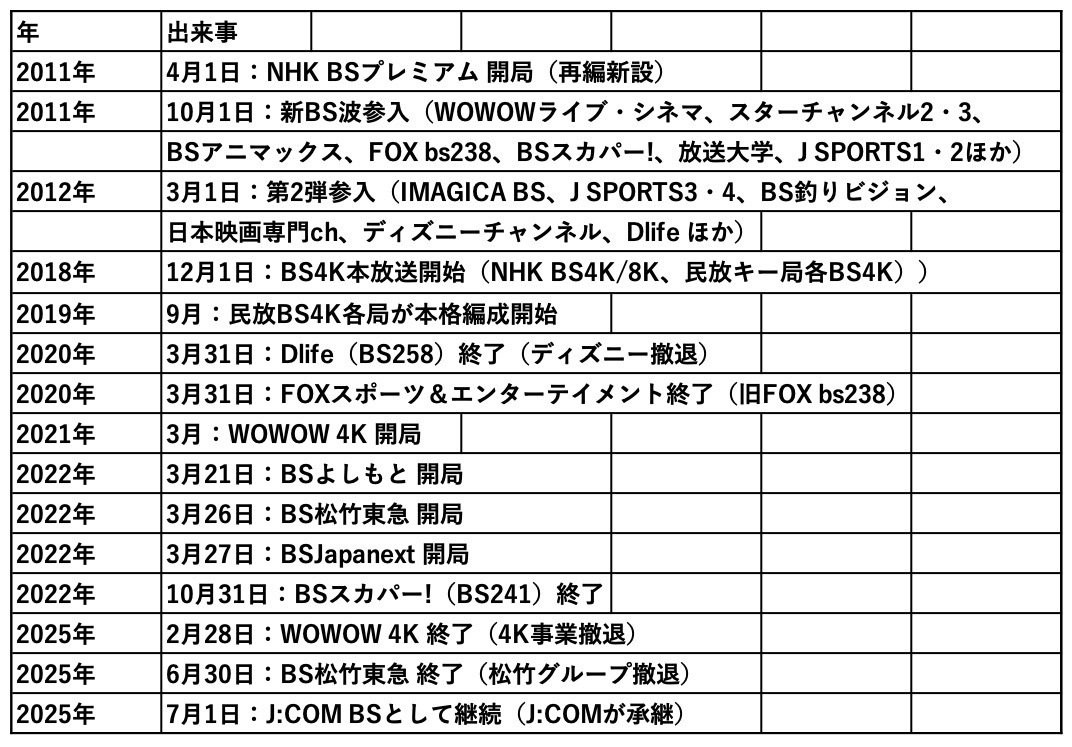

私は2011年にロボットを辞めたが、イマジカは2012年にIMAGICA BSを立ち上げた。だがこのチャンネルは、2017年にはWOWOWに売却された。遠くから私は「やっぱりねー」と思ったものだ。IMAGICA BSに限らず、2010年代からつい最近まで、BSへの参入はたくさんあった。ChatGPTにまとめさせると、こんな感じだ。

2011年と2012年に大量参入があり、2018年にBS4Kがスタート。その多くは元々衛星放送をやっていたWOWOWやCSチャンネル事業者なのでわからなくはない。IMAGICA BSもCSでやっていたチャンネルの鞍替えだった。

いちばん謎なのが2022年の3つのチャンネルだ。よしもととJapanetは戦略的にわからなくもないが、BS松竹東急はもっとも謎だった。広告運営で無料放送を立ち上げてどこに勝ち筋があるというのか。

と、思っていたら今年、JCOMが引き継いだ。BS松竹東急はたった3年の命だった。

放送は2000年代後半には「もう伸びないのでは」と言われていたのに、それから「ホントにそうですね」と結論が出るまで15年もかかった。その間に米国ではNetflixのようなSVODがぐんぐん成長し、世界を席巻し日本の地上波テレビからWBCを奪ってしまった。我が国ではわかっていた結論を業界が共有するのに途方もない時間を費やしたわけだ。

だがようやく、BS4Kの民放撤退ではっきりした。放送は、もう伸びない。下がることはあっても、もう絶対に伸びないのだ。さすがにみんな「放送がいちばん病」が治ったようだ。いい加減、次に進んでもらいたい。

放送100年の2025年は「放送は終わり」だとはっきりした年

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績